ご相談・お問い合わせが増えています

- 朝、頭痛、立ちくらみがひどく、学校にいけない。夕方は普通になる

- 学校、友達、家族関係に悩みがあり、抑うつ状態

- 夜なかなか寝付けず、昼夜逆転

- 不安感やストレスを感じるとお腹をこわす

- 病院へ行くものの、なかなか改善しない

その他、食欲不振(特に朝)、朝起きれない、浅い眠り、吐き気、下痢と便秘のくり返し、乗り物酔い、動悸、疲労感、冷え性、生理痛、生理前の症状悪化、喉の詰まり感、息苦しさ、やる気の低下、いままで楽しんでいた趣味などに興味が持てなくなる、人目が気になる、不安感、イライラする、音や声に過敏、自己嫌悪、引きこもる、スマホやゲームに没頭する、拒食や過食、家族に当たる、キレて物を壊すなど

症状の度合いによっては、日常生活に支障を来し、集中力や思考力の低下や、学校に遅刻してでも登校できていたのが、徐々に行けなくなってしまう日が増えていってしまい不登校などにもつながります。

その不登校になっている約3分の2が起立性調節障害に悩まされているともいわれています。

実際、当院に通院されて来られた時点で約8割のお子さまが、学校にいけていないです。

起立性調節障害の症状タイプ

起立性低血圧

起立した直後に強い血圧低下が見られ、回復に時間がかかるのが起立性低血圧です。症状としては、起立した直後に強い立ちくらみや目の前が真っ暗になる、全身倦怠感が見られるのが特徴です。また、場合によっては、症状として頻脈(脈拍が上がること)も現れることがあります。

起立性調節障害で多いのがこの起立直後の低血圧タイプです。

体位性頻脈(たいいせいひんみゃく)症候群

起立直後に血圧低下は見られませんが、起立直後から頻脈が発生し続けるタイプです。

起立して数分たった後に血圧の低下が見られ、起立性調節障害の症状である全身倦怠感や頭痛、ふらつきなどがでる場合はこのタイプと診断されます。起立性低血圧の次に多く見られるタイプです。

血管迷走神経性失神

血管迷走神経性失神は、起立直後には特に大きな血圧低下は見られませんが、起立してしばらくすると突然急激な血圧低下が見られ、顔色が悪くなったり、失神してしまったり、立っていられないほどの立ちくらみといった強い起立性調節障害の症状が現れるタイプです。

起立性低血圧、体位性頻脈症候群、遷延性起立性低血圧などの途中で血管迷走神経性失神が現れることもあります。

遷延性(せんえんせい)起立性低血圧

遷延性起立性低血圧は、起立後は目立った血圧低下はありませんが、徐々に血圧が低下し3〜10分たったぐらいから、起立性調節障害の症状が見られるタイプです。

過剰反応型と脳血流低下型

起立性低血圧と体位性頻脈症候群、血管迷走神経性失神、遷延性起立性低血圧の4つのタイプの他に、近年は新しい2つのタイプ(過剰反応型と脳血流低下型)があることが発表されています。

過剰反応型は、起立直後に血圧が上昇してしまうタイプであり、脳血流低下型は、起立後の血圧や脈拍には異常が見られないが、脳血流のみが低下しているタイプです。

お子様の様子はどうでしたか?

起立性調節障害と思われる症状が出始めたとき、お子様の様子はどのようでしたか?

・急な身長、体の発達(一年で10㎝近く背が伸びた など)

- 虚弱体質(アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、滴状心、内臓下垂)

・食欲、食事の内容(好き嫌いが多い、偏っている、過食 など )

・ゲームやスマホの状況(時間や頻度 など)

・睡眠(就寝時間が昼夜逆転している など)

・学校やクラブ、塾などハードな生活

・家庭環境、親子関係、友達関係 など。

よく観察し、思い出してみてください。何か思い当たるはずです。原因はひとつだけではなく、複数が絡み合ってることがほとんどです。手がかりを見つけられれば、より改善の道に繋がります。

※まず最初にお伝えしたいことがあります。

もし「一時しのぎでいいから、とりあえず直ぐに抑えたい。」 という目的をお持ちであるならば、

せっかくですが、当院とは合いません。

当院の整体は、時間と共に新たな良い結果が生みだします。身体に定着させる為の「時間」というのは、必要不可欠な要素です。

しかしながら、下記の3項目のうち、それぞれにひとつでも当てはまるならば、

当院はお子さまの為にあります。

ぜひ、このままホームページを読み進めてみて下さい。きっと新たな気づきや発見があると思います。

どのような不調ですか?

☑ 毎朝、身体が岩のように重くて動かず、起きれない

☑ 家族が起こしても、まったく意識がない

☑ 午前中が特に調子悪い

☑ 長時間立ってられない

☑ 立ち上がった時に気分が悪くなったり、失神したりする

☑ 夜もなかなか寝付けない

☑ 食欲がない、食べても味を感じていない

☑ プレッシャーを感じると、お腹をこわす

☑ 生理痛がヒドイ

☑ ペンを持つ手が震える

どのようなお悩みですか?

☑ 病院へ行っているが、改善が見られず不調を感じている

☑ お薬が増えていって不安だ

☑ このつらさを、誰も理解してくれない。話をじっくり聞いて欲しい

☑ どこへ行けばよいのか、どうすれば解決できるのか分らない

どのようになりたいですか?

☑ お薬に頼らず、自然なかたちで根本解決したい!

☑ 今の辛さから復活して、学校やクラブ活動に行きたい!

☑ 家族や友達と、遊びに行ったり、外食など楽しみたい!

当院が考える不調の原因は・・・

筋肉の慢性疲労と過緊張

起立性調節障害でお悩みのお子さまは、学校、クラブ活動、塾など、日常を毎日多忙に過ごしています。

肉体的には、筋骨格の発達が不十分のまま、過度な筋肉疲労、歪みがあったり、循環系ではホルモンの生成が未発達のため、自律神経が乱れたりします。また精神的にも未熟なため、ストレスを抱え込んでしまうことで自律神経が乱れることもあります。

それら慢性疲労が常態化し、自らゆるめることができず筋肉が過緊張状態になっています。

※【過緊張】とは、力を抜いているつもりでも、無意識に力み続けてしまっている状態です。(握ったボールを離せない状態です)

通院始めの頃は、「力の抜き方がわからない」と訴えるお子さまは多いです。

このような症状は、内気な性格の子が陥るとイメージされがちですが、実際に不調を訴えて来院された傾向としては、

- 思春期の女子

- 無口な男子

- まじめな性格、努力家の子

- 非常に活発、責任感が強い子

- 激しいスポーツ(文科系では吹奏楽部が多いです)を頑張っている子

- 周囲に気遣うような子

- いわゆるいい子

- 頑張り屋さん

- 姿勢が悪い子

このような子達です。「まさかうちの子が⁉」とびっくりされる親御さんも少なくないです。

通常、立ち上がるときには自律神経が働き、重力によって血液がたまってしまう下半身の血管を収縮させ、心臓へ戻る血液量を増やし、血圧を維持しています。

しかし、自律神経のバランスが崩れ働きがうまくいかなくなると、体液循環(主に脳脊髄液)の滞りが起き、立ち上がった時に血圧・脳血流が低下したり、心拍数が上がり過ぎたり、調節に時間がかかりすぎたりします。

頭部へ必要な体液や血液が送られなくなり、必要な栄養素を送り届けることも、不要物も回収できなくなってしまいます。また、筋肉の過緊張状態から、身体がバランス崩れ、調整しようとするために、骨格が歪んできます。

その状況が持続すると身体は、その歪んだ状態が普通なんだと覚えてしまい維持しようとします。

そうすることで、全身の歪みや変位、また、頭蓋骨の変位が起き、内耳器官の圧迫等が起きてきます。

また、頭蓋骨に一番近い首の骨のバランスが崩れ、頸椎動脈等の圧迫が起き、めまいを引き起こすことが考えられます。

さらに、胸部の緊張からも起こる原因があると考えられます。

それは、胸部の緊張から、必要な血液を押し出す為に、心肺機能を司る自律神経の乱れが起こる為です。

その結果、めまい、動悸、失神、などの症状が引き起こされてしまいます。

また、顔面蒼白や食欲不振、頭痛や腹痛、倦怠感、吐き気、などの症状が表れたり、精神的なストレスから症状が悪くなったりすることもあります。

午前中に症状が強く出ることが多く、午後になると軽減されていくのも特徴です。

朝起きれない悩み

例えば、「朝起きられない」という主な症状があります。

これがまさに、自律神経の乱れの主な症状でもあります。

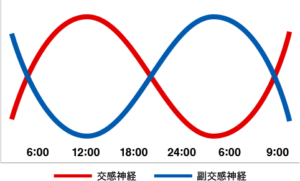

私たちは、「活動(交感神経)」と「休息(副交感神経)」の二つの自律神経が、バランスよく働くことで、生命が維持されています。

本来、日中の明るいときに活動をし、夜になって休息モードに入っていきます。

夜中は十分身体を休息させ、明るくなるにつれて、徐々に活動モードに入っていき、朝起床し、日中の活動に入っていきます。

ですが、この「活動」と「休息」のバランスが崩れると、朝になり明るくなっても、「活動モード」に切り替わりません。

つまり、「起きられない」という症状が出てきます。

そのため、人によっては昼夜逆転生活になってしまうこともあります。

決して怠けているわけではなく、自分の意思ではコントロールがどうにもならない状態に陥っているのです。

その改善策として、生活習慣にも取り組んでいくことが大切となります。

首の筋肉の過度な緊張は、特に自律神経の乱れを招く!

首は脳と全身を繋ぐ、大切な神経や血管が、密に詰まっている為です。

この重要な首、ここに圧迫が起これば、周りの筋肉の緊張により、神経や血管を圧迫、また骨格を歪めることにより、正常な神経伝達や体液循環が阻害されてしまい、頭痛をはじめとする様々な症状が出てくると考えられています。

最近の子供達は、特に姿勢の良くない子たちが目立ちます。

要因としては様々なものがあると考えられます。

近年、便利になりすぎたために、日常生活の中で、楽な姿勢をとりすぎていたり、また、上手な身体の使い方を覚えず(指導されず)に、勉強中などにも身体を丸めて勉強したりと、様々な場面が考えられます。

それから、PCやスマホの使用も見逃せません。これらは、姿勢に大きく影響を与えます。

特に、首への負担は、大変大きな影響を与えるので、注意が必要です。

頭を前に出した姿勢をとってしまうことが、とても多いためだと考えられます。

また、楽だと思ってとっている姿勢も、実は身体にかなりの負担をかけている場合がとても多いのです。

頭を前に出すと、首ひとつで重たい頭を支えなければなりません。長時間この状態を続けることで、この状態を当たり前として記憶してしまい、首から肩まわりにかけて、疲労や緊張し続けてしまうことになります。そうなると、なかなか自分で緊張を弛めるのが、難しくなってきてしまいます。

その結果、首を通る神経や血管等を圧迫、さらには脳脊髄液の循環の滞りが起こり、脳の酸素不足、筋肉の緊張や疲労が慢性化してしまいます。立ちくらみ、頭痛、の原因にもなっています。

実は頭は非常に重たいのです。どれくらいの重さかご存知でしょうか?

女性で約4〜5kg、男性で5〜6kgあるそうです。

これは相当に「重い頭」を、首が無理をきかせて頑張ってくれてます。

これが首の筋肉が緊張(疲労)する、「理由」です。

また、姿勢だけでなく、強い電磁波や画面のブルーライトの影響により、自律神経の乱れを引き起こします。長時間の使用を避ける事はもちろん、寝る前や、布団の中に持ちこんでの使用は、止めていただたほうが賢明かと思います。不眠の原因にもなります。

起立性調節障害の原因は、もちろんこれだけではなく、環境の変化、食生活やお薬の服用、夜間の活動、冷暖房等の過度な使用と、様々な要因が考えられます。また、ご家族との関係や教師、友人との関係など、人間関係が大きく影響をもたらしている可能性もあります。

起立性調節障害を含む、「自律神経の不調の原因」は、実は科学的にはハッキリ解明されていません。 その為、医療機関では「原因不明」となってしまうのです。

受診された医療機関では、恐らく以下のような感じだと思います。

・様々な検査をしても、全く原因が見つからない、悪いと思われるところがない

・異常がみつからず、当てはまる症状があれば「起立性調節障害」と診断する

・昇圧剤等の、血圧に関係するお薬を処方する

・効果がなければ、心療内科や精神科の案内をされる

そもそも医療機関では、筋肉は運動器という目線に置いているので、状態を重要視することはありません。

よって、病院でいくら検査をしても、「異常なし」「原因不明」で終わることが多いようです。原因不明、解決する方法が見つからずに、診断の症状名に障害とつくので、「たいへんな病気になってしまった」と頭を抱えてしまいそうですが、病気ではなく症状=状態です。医療機関の仕組みで、「何らか診断を下さなければならない」というところからきているものに過ぎません。これは他の様々な症状名にも言える事でもあります。

しかしながら、心配ですよね・・・

「どうしたらいいの?」

「どこへ行けばいいのかわからない。」

と途方にくれてしまっている方、少なくないのではないでしょうか?

ですが、起立性調節障害とは病気ではありませんのでどうぞご安心ください。実際に、異常がないワケはないのです。数値、エビデンスだけで判断するのではなく、筋肉の状態・そうなってしまう原因・生活習慣など 全体で捉えることで、起立性調節障害の不調が無事に解決された人は、たくさんいらっしゃいます。

どうかあきらめないでください‼

お薬の服用は慎重に!

お薬は一時的にしんどさや数値を和らげたりしてくれる大変ありがたいものですが、身体への負担は大きいです。服用が続くと、身体が慣れてしまい、ご相談を受ける頃には、ほとんど効かなくなってきて、量を増やされていたり、より強いお薬をださている場合があります。いずれにしても、服用には細心の注意が必要なのです。

是非お薬のことは、お子さまに服用させる前に、親御さんが、どんな作用をもたらすのかを、できるかぎり調べていただき、知っていただきたいと思います。また、医療機関で、どれくらいでよくなるのか、副作用はあるのか、将来的に危険性はないのか、等をしっかり聞いていただくのがよいかと思います。

なぜここまで私が言及するかというと、

それは対象が子どもだからです。

お子様は自分で判断ができません。ご家族や教師のアドバイスを受け、言われるまま病院へ行き、医師の診断と治療を受けます。しかし、症状が長引いたり、悪化したりするケースが非常に多いと感じています。その結果、生活に支障をきたし、遊びや勉強が出来なくなります。それは、成長期のお子様にとって大きな痛手です。それだけでなく、「自分は病気である」「病弱である」という意識を、深く根付かせてしまう恐れもあります。この意識は、お子様の後々の人生に、大きく影響を及ぼします。下手をすると、一生涯にわたり、医療から抜け出せなくなってしまう可能性があります。いずれにしても、親や教師の安易な判断が、お子様の将来を大きく左右する恐れがあるのです。知らないばかりに、お子様のためを思ってやったことが、とんでもないことにつながる可能性があることを、ぜひ知っていただきたいと思います。病院やお薬が悪いとは言いません。必要な時も当然あります。すべての症状が当院の整体で解決するとも言いません。しかし、起立性調節障害と診断された多くのお子様が、当院で治癒 軽快しているのも事実です。その事実をもとに、当院の考えをお伝えさせていただきます。

当院がしっかりサポートします!

お子さまは、「なんとか学校に行きたい!(>_<)」「なんで、私が?(-_-;)」という思いで、胸いっぱいになられてるのではないかと思います。

お子さまは、「なんとか学校に行きたい!(>_<)」「なんで、私が?(-_-;)」という思いで、胸いっぱいになられてるのではないかと思います。

当院にお任せください‼ しっかりサポートします‼

また毎日、見守られている親御さんにおかれましても、

- 精神的に病んでいるのではないか…

- 私のせいかも…

- どうしてあげればいいのだろう?

- なぜ、お薬の効果がみられないの?

- どこに相談へ行けばいいの?

- 子どもに対して、接し方がわからない etc

心配・不安が途切れることがないと思います。ご安心ください。

ご家族さまの、お悩みや不安の解消にも全力で努めます!

当院の取り組み

① ヒアリング

まずじっくりお話しを聴き、お子さまの状況を理解し、どんな原因や背景があるかまでを含めて、知ることが大切だと思っています。それを踏まえて、お子さまに大切な要素や強化するところなど見極めます。

② やさしい整体施術(起立性調節障害に特化した施術)

身体の無意識の緊張がゆるむと、自然に回復していきます。

普段の呼吸が深くなり、睡眠も深くなり、自律神経のバランスが整います。それに伴って、症状も安定していきます。緊張し続けてガチガチに固まってしまっている筋肉を”ゆるめる”ことが必要です。

”ゆるめる”とは、筋肉の過緊張を元の状態に戻す。身体を自由自在にするということです。

身体は本来、活動するときはしっかりと力が入って、休息するときは力が抜けるという、「ON」と「OFF」の調節を自在にしています。誰でも生まれたときや子供の頃はそうでした。ですので、本来の状態にクセを戻すことが大切です。そのために、過緊張を特殊な整体施術で「カラダの中から自然に力が抜ける」ように調整してゆるめます。※そのために当院では、特殊な手技の整体施術を施しています。

③ 日常生活のアドバイス

大切なのは、日常生活の改善です。

この筋肉の慢性疲労、過緊張、状態になってしまうのは、日々の過ごし方や、身体の使い方、食事の習慣に原因が多くあります。今の生活と同じように生活をしていれば、根本解決していく道のりが遠のいてしまい、仮によくなっても、また再発してしまうしまう可能性が大変大きいです。それら、改善のための食事の内容やセルフケアなど、その都度に最適な内容をお伝えしていきます。

お子さまは、こんな風に思われているのではないでしょうか?

- 「健康になって学校に行きたい」

- 「友達とたくさんおしゃべりしたい」

- 「クラブ活動に専念したい」

少しでも早くどうにかしたい気持ちはわかります。ですが、元に戻るまでにカラダにも身体の都合があります。お子さまを信頼し、意志や行動に尊重をしてあげる環境を作り、焦らず見守ってあげてください。

当院と二人三脚で改善させましょう!

ご予約・お問合せ はコチラ